Есть люди одаренные от рождения. Вероятно, это тот случай, когда при появлении на свет маленького человечка мимо пролетает ангел и как бы случайно касается его крылом. После этого развитие нового члена человеческого сообщества идет по особой, предначертанной Всевышним траектории. За что бы этот человек ни брался, все у него получается на 5 баллов.

Впервые о прикосновении ангельского крыла, появившегося на свет чада, я прочитал в одной из биографий Николы Паганини, в которой приводятся его слова об этом и он сам, таким образом, объяснял свой необычайный талант.

В чем секрет сверх одаренности? До сих пор выясняют и спорят психологи, социологи, биографы. Гены, окружающая социальная среда, стечение обстоятельств?

Не буду говорить о гениях. Скажу только об одном человеке, кто был рядом с нами, был одаренным и кто оставил о себе яркие воспоминания у своих друзей.

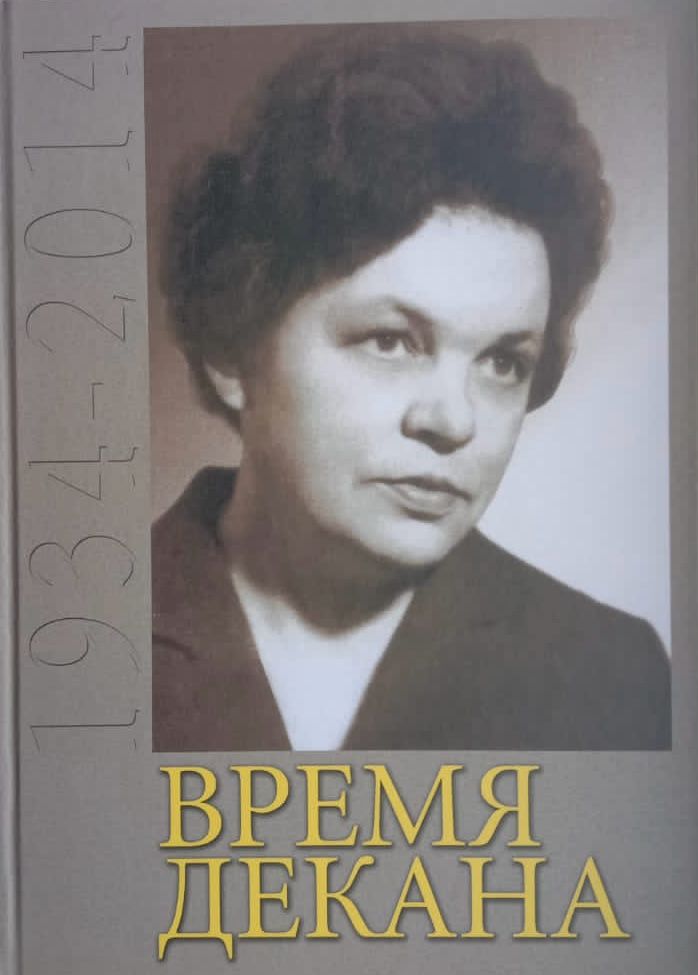

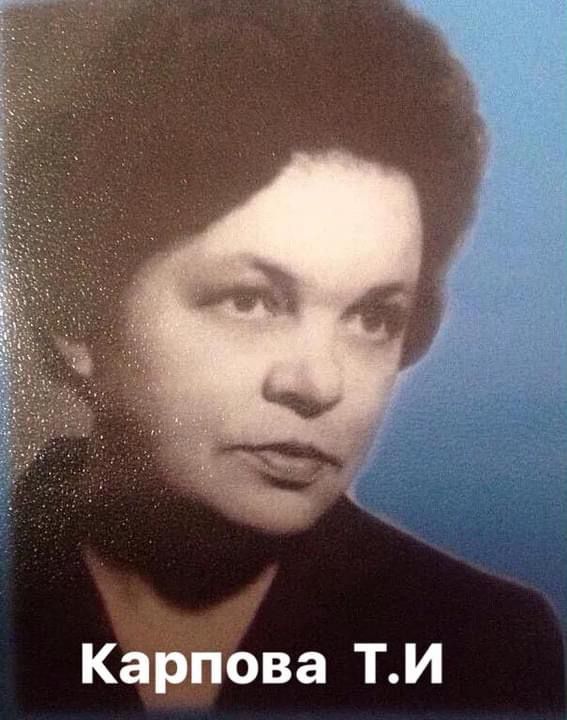

Этим человеком была Тамара Ивановна Карпова, в девичестве Михарева. С ней мне посчастливилось работать вместе, или лучше сказать трудиться рядом с ней в 70-80 годы в Высшей комсомольской школе при ЦК ВЛКСМ. И я, и сама Тамара Ивановна появились в ВКШ в одно и то же время. А, если говорить конкретно о ней и быть точным, приступила она к работе 16 января 1971 года. С тех пор, можно сказать, она не прерывала связь с этим вузом до последних дней своей жизни (март 2014 года). Начала с деканства на факультете истории и коммунистического воспитания и несла эту нелегкую ношу руководителя факультета до конца учебного 1987/88 года. Как все деканы, помимо педагогической деятельности, занималась преподаванием на факультете. Как доцент Тамара Ивановна была прикреплена в различные периоды к кафедре либо философии, либо научного коммунизма, либо политологии. Преподавала как на своем, так и других факультетах вуза. Я сказал выше: «С ней мне посчастливилось работать вместе, или лучше сказать трудиться рядом…». Вначале я был где-то рядом, потому что я был переводчиком в нашем вузе и работал на других факультетах, потом был аспирантом и прикреплен был к одной с Тамарой Ивановны кафедре. В данном случае уже была возможность наблюдать за ней с более близкого расстояния, общаться на кафедре, принимать участие в заседаниях кафедры, обсуждать совместно на семинарах преподавателей важнейшие теоретические проблемы современности.

Даже не работая с Т.И.Карповой вместе, в ее деканате, ее невозможно было не видеть. Она была не такая как все, была заметной, во всем была «отличницей». По типажу личности она мне здорово напоминает героев, которых играла великая актриса советской и современной России, Мордюкова Н.В. Вышла из гущи народа. Характер как будто из некрасовского стихотворения «Есть женщины в русских селеньях» — «коня на скаку остановит, в горящую избу войдет…».

Сегодня я знаю больше о ней, чем в прошлом. В прошлом было бы неприлично и нетактично прямо в лоб спрашивать ее о ее прошлом. Я знал, что она не из Москвы, детство прошло в Белгородской области, училась и работала в Воронежской области, потом училась в Москве в аспирантуре АОН при ЦК КПСС, защитила диссертацию, после этого была направлена на работу в ВКШ при ЦК ВЛКСМ. Кто-то в то время говорил мне, что для того, чтобы она смогла успешно учиться в аспирантуре и защитить диссертацию, муж и ее родственники в это время воспитывали ее маленького сына. Муж ее был образованным и воспитанным человеком, всячески помогал Тамаре Ивановне на ее жизненном пути, готов был жертвовать многим ради ее успеха.

Вот, пожалуй, и все что я знал о ней в то время. Ну а сегодня в век интернета, когда у меня возникла мысль написать о ней маленькое повествование, я узнал намного больше. Я набрал через поисковую систему Яндекса ее имя, отчество и фамилию и мне открылось море информации о Т.И.Карповой: о ее публикациях, воспоминаниях друзей о ней, биографии и даже ее интервью, взятому у нее одним из ее выпускников о ее жизненном пути и биографических фактах из ее жизни. Мне понравился один сайт выпускников, где помимо воспоминаний выпускников о своем декане, дается информация о жизни курса после окончания вуза, обмен информацией, своего рода «Одноклассники» этого выпуска.

Тамара Ивановна была наставником для многих студентов, которые в дальнейшем стали известными общественными деятелями и политиками. Чаще всего у меня на слуху был М.М.Прусак, вошедший в российскую политическую историю как один из самых активных реформаторов в регионах. Он четыре срока в 90-е и в начале нулевых годов занимал должность главы администрации (губернатора) Новгородской области. В первый раз был назначен на это должность, в другие разы избран или переизбран.

Не буду сейчас упоминать всех «птенцов гнезда Петрова».

Извините, я оговорился. Хотел сказать «птенцы гнезда Тамары». Поверьте – их было достаточно много.

Они, по прошествии многих лет, когда бывали при случае в своем Альма-Матер — ВКШ при ЦК ВЛКСМ (после 1991 года название и статус вуза менялся на Институт молодежи, Московская гуманитарно-социальная академия (МГСА), Московский гуманитарный университет (МосГУ) – прим. Автора) первым делом, прежде чем решать какие-то свои дела в вузе, забегали к ней в деканат, чтобы пообщаться с ней. А кто-то и специально приезжал к ней, не имея других дел.

Она в своей работе всегда очень интересовалась всеми сторонами жизни студентов, выпускников. В связи с этим мне, наблюдая за ней как бы со стороны, казалось, что такой интерес ее несколько чрезмерен и сам я старался держать какую-то дистанцию в общении с ней. Опасался ее критики и острого языка. Тем более я моложе ее на 8 лет и между нами была дистанция даже возрастная.

Но, тем не менее, мои опасения и сомнения разрушались, когда я видел какую привязанность и доверие к ней испытывали многие студенты и выпускники. Последние общались с ней, даже закончив факультет, даже уехав в дальние края.

Вообще-то по жизни она могла стать успешным ученым – для этого у нее были все данные. По жизни она была во всем «отличницей», в советские годы неоднократно была «сталинской» и «ленинской» стипендианткой. Все дипломы у нее были «красные» и «золотые». В зачетках были только «пятерки». Ученые мужи охотно брали ее в ученики, были ее научными руководителями, когда ей приходилось писать дипломы и диссертацию. Все как бы толкало ее на научную стезю.

Но какая-то неведомая сила вмешивалась в, кажется, естественный ход ее жизни, вносила свои коррективы. Кадровики, руководители учебных заведений, комсомольских и партийных органов выдвигали ее на общественные, комсомольские и партийные должности.

Думается, причиной этому была, говоря языком Льва Николаевича Гумилева, ее пассионарность. С подросткового возраста она была всегда чрезвычайно активной, отзывчивой к людям, простой в общении, выходцем из простого народа. Вот это и перевешивало… Поэтому по жизни она в первую очередь была общественным деятелем и со временем стала педагогом.

Имея большой жизненный опыт работы в общественных и политических организациях, ей было о чем рассказать своим студентам. И от нее они получали знания, не только слушая академический курс общественных и гуманитарных учебных дисциплин.

На кафедре, когда мы обсуждали на теоретических семинарах какие-то глобальные философские проблемы, она стремилась всякую высокую теорию немного «приземлить», увязать с практикой, с жизнью, снабдить конкретными примерами. То же самое происходило при обсуждении диссертаций наших аспирантов, либо диссертаций, присланных нам на отзыв из сторонних организаций. К ней хорошо относился заведующий кафедры Журавлев Виталий Васильевич, ценил ее кругозор и информированность.

Она хорошо знала международное положение, знала многое, чего не знали другие обществоведы. Знала и внутренние наши перипетии в КПСС. У нее был широкий круг общения со своими сокурсниками и выпускниками, которые работали во всех сферах общественно-политической жизни страны. У меня, например, вызывало удивление ее знание многих вещей, которые можно было в то время получить, только зная иностранные языки. С информацией по поводу зарубежья тогда было туго. Существовали всякие спецхраны и т.д. и т.п., много информации было недоступно или закрыто. В этом плане преподаватели, бывшие переводчики за счет знания языков имели большое преимущество по сравнению с другими коллегами. Им легче было ознакомиться с заграничными первоисточниками. В связи с этим руководство охотно их ставило в группы на факультете общественных наук и факультете социалистических стран.

Тем не менее, Тамара Ивановна, не владевшая иностранными языками в такой же степени как бывшие переводчики, знала о мире, о новых течениях и веяниях достаточно много.

Тамара Ивановна была из народа, из провинции, хотя и родилась в Москве. Отец был фронтовик, выходец из Белгородской области. Мама тоже из этих мест. А в столице супруги оказались, лишь только потому, что папа стал метростроевцем. Но долго семья не жила в главном городе страны — здесь трудно было содержать семью. Отец сказал: «Здесь я семью не прокормлю» и переехал жить и работать в родные края.

До войны и после войны жилось народу достаточно трудно, жили, в общем-то, бедно. И когда Тамара поехала учиться в Воронежский педагогический институт, денег у нее было на дорогу только в один конец. В случае не поступления в институт, не получения стипендии и общежития, возвращение домой было бы проблематичным.

Кому то сегодня может показаться грустной эта картина. Но на самом деле молодежь поколения Тамары Ивановны, да и поколения ее отца не грустила, так как жила в эпоху колоссальных тектонических подвижек в жизни советской страны, когда миллионы крестьянских детей приезжали в города и пополняли ряды рабочих и интеллигенции. Стране нужны были намного больше рабочих и интеллигентов, чем прежде. Говоря современным языком, это была эпоха колоссальной модернизации страны. И по сути дела рабочий класс пополнился крестьянами, крестьянскими детьми. А красная армия, в дальнейшем советская, по сути дела, стала рабоче-крестьянской. А советская интеллигенция, по сути дела, стала тоже рабоче-крестьянской.

Вот к такой интеллигенции и принадлежала Тамара Ивановна. Она была высокообразованным человеком, культурным, сохранившим в себе искренность и открытость людей из народной глубинки.

Так, наверное, и мой отец был один из миллионов людей, кто из крестьянских сынов стал интеллигентом. Он был в 20-е годы одним из первых, кто освоил какие-то азы грамотности в далекой деревне архангельского края. Семья была многодетной, отец его (мой дед) постоянно в лесах руководил бригадами по вырубке и сплаву леса в Северную Двину. Дома бывал мало. Два старших брата куда-то пропали в гражданскую войну. И получалось так, что когда его отца (моего деда) не было дома (когда он был в лесах), мой отец, будучи подростком, был в семье единственным мужичком, на плечи которого ложилась тяжелая для подростка ноша по ведению крестьянского, домашнего хозяйства, так как остальные в доме были женщины — мать и три сестры.

Но подошло время, и страна позвала полуобразованных крестьянских парней учиться в военных училищах, доучивала их до уровня средней школы, а потом готовила из них офицеров, по сути дела давала им высшее образование.

Отец мой очень хотел идти в армию, стать военным летчиком, но мать не отпускала его, потому что семье без него было бы трудно. Мнение родителей в те времена почиталось очень. И может быть мой отец так и остался бы в глухой деревне, если бы в какой-то момент он не выдержал и не встал перед матерью на колени, слезно уговаривая ее отпустить его и позволить ему осуществить свою мечту.

И мать отпустила… Он потом стал военным летчиком, участвовал в сражениях против милитаристской Японии, дослужился до полковника.

Так было с моим отцом… И так было с Тамарой Ивановной. Оба они были детьми героического времени.

Тамара Ивановна, после окончания своей деканской карьеры продолжала трудиться на кафедре. В трудные 90-е годы образовала фонд помощи пенсионерам, бывшим преподавателям кафедры. Средства добывала у тех выпускников своего факультета, которым удалось стать успешными бизнесменами. Потом развозила деньги и продукты старичкам.

Со временем ей уже было трудно брать полную учебную нагрузку, и руководство шло ей на встречу, оформляло ее на полставки, на почасовую работу. Бросать работу, расставаться с молодежью она не хотела ни в какую. Сын ее привозил на своей машине и сопровождал до аудитории. Диспетчеры факультета подбирали ей аудитории всегда на первом этаже, чтобы ей не подниматься по этажам.

Она всегда участвовала на всех кафедральных «капустниках», угощала своими огурчиками и наливочками, поздравляла всех с днем рождения.

Не порывала с кафедрой почти до самых последних дней. Люди ее любили. Да и не любить ее было нельзя!

Да и забыть ее нельзя! Ее забыть нельзя!

===================================

Примечание: Очерк был написан по просьбе коллег в 2015 году при создании мемориального сборника, посвященного Карповой Тамаре