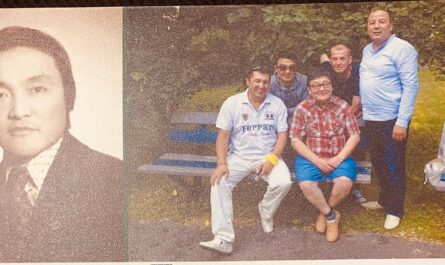

В сентябре 2013 года исполнилось бы 90 лет со дня рождения первого ректора Высшей комсомольской школы при ЦК ВЛКСМ, доктора исторических наук, профессора, заслуженного деятеля науки РСФСР Николая Владимировича Трущенко. На этом посту он проработал 17 лет. Период его деятельности в этой роли начинался в 1969 г.

В 1986 г. по решению ЦК ВЛКСМ его перевели на работу в Академию общественных наук при ЦК КПСС. Кандидатура для этой исторической миссии подбиралась в ЦК ВЛКСМ очень тщательно. Не только потому, что должность относилась к номенклатуре ЦК КПСС, но и потому, что предстоящая роль его была исторической. Будущий ректор должен был соответствовать целому ряду требований. Во-первых, ему надлежало иметь опыт организации в системе высшего образования, знать всё, что касается высшей школы. Во-вторых, на этом посту хотели видеть учёного, который успешно занимается проблемами молодёжи, историей комсомола и молодёжного движения. Человек, который имеет статус доктора наук.

В те годы трудно было представить защиту докторской диссертации по гуманитарным наукам человеку в возрасте до 50 лет. Николай Владимирович защитил докторскую диссертацию в 45 лет. В-третьих, будущему ректору необходимо было иметь опыт работы в комсомоле. Одним из главных критериев в подборе будущего ректора было то, что он должен

олицетворять лучшие черты и характеристики своего поколения.

Он, как и многие его сверстники, являлся участником Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., офицером запаса, награждённым многими орденами и медалями за боевые заслуги. После войны с 1946 по 1948 г. Николай Владимирович работал вторым, а затем первым секретарём Балахнинского райкома комсомола Горьковской области. Затем

учился в Горьковском государственном педагогическом институте, одновременно работал

секретарём комитета комсомола этого вуза. Окончил институт и получил диплом с отличием. В 1954–1957 гг. учился в аспирантуре на кафедре истории КПСС педагогического института. Тема его кандидатской диссертации: «Роль большевистской газеты “Правда” в развитии революционного движения пролетариата Центрального промышленного района (1912–1914 гг.)». Защитил он её в 1960 г. После защиты занялся докторской диссертацией. Он разрабатывал тему: «Ленинские принципы партийного руководства комсомолом и деятельность ВКП(б) по их развитию в 1918–1920 гг.». Защита докторской диссертации состоялась в 1968 г.Он был молодым, энергичным и опытным человеком, который ранее руководил кафедрой в университете, возглавлял отдел в обкоме партии. При знакомстве с ним, безусловно, возникали симпатии по целому ряду причин. Человек высокого роста, примерно под 190 см., русый, с ровными, аккуратно уложенными волосами. Очень подкупала его широкая улыбка. Говор был волжским, с растяжкой гласных букв. Его смех был искренним, громким и запоминающимся. Речь строилась по законам логики, с аргументами и фактами, которые убеждали в достоверности того, что он говорил.

Создание ведомственного вуза в системе комсомола было зафиксировано в качестве

одного из вопросов в постановлении ЦК КПСС «О 50-летии ВЛКСМ и задачах коммунистического воспитания молодёжи», которое приняли в октябре 1968 г. При подготовке подобных документов всегда разработчики искали интересные, значимые, практические вопросы, решение которых было бы реальным шагом развития комсомола. Кадры были всегда

центральным вопросом, и создание системы подготовки являлось убедительным решением. Спустя полгода 18 апреля 1969 г. Н.В. Трущенко утвердили директором Центральной комсомольской школы. До начала нового учебного года оставалось четыре месяца. В это время шла активная подготовка учебных планов и программ, шёл поиск необходимых кадров для комсомольского вуза. Ректором Высшей комсомольской школы при ЦК ВЛКСМ

Н.В. Трущенко утвердили 2 сентября того же года.

Первый ректор комсомольского вуза был человеком из особого, легендарного поколения, для которого смысл жизни заключался в бескорыстном служении Отечеству, его защите

с оружием в руках, активном участии в стремительном развитии страны в послевоенные

годы. Это поколение обеспечило славу отчизны, создав лучшее в мире образование, запустив первого в мире космонавта, покорив сибирские реки и построив крупнейшие энергетические системы. Однако главным делом этого поколения была Победа Советского Союза в 1945 г. Николай Владимирович в 1941 г. ушёл на фронт добровольцем, когда ему ещё не исполнилось 18 лет. Вернулся в 1945-м с несколькими ранениями, в звании капитана, со многими боевыми наградами. Для него тема войны и тема страны всегда были главными.

Вместе с Николаем Владимировичем я работал в Высшей комсомольской школе при ЦК ВЛКСМ с 1975 по 1986 г. До этого времени два года учился на факультете комсомольской работы. Главное впечатление тех лет – неутомимая энергия ректора по созданию комсомольского вуза. Надо было заложить лучшие традиции высшего образования,

обеспечить государственный подход к подготовке кадров для страны. Во всё, что касается

учебной деятельности, Николай Владимирович лично вникал и многое делал сам. Он заведовал кафедрой, читал курс лекций, вёл семинарские занятия в одной из групп на факультете истории и коммунистического воспитания. Это давало ему возможность определять профессиональную планку для остальных преподавателей, знать потенциал слушателей.

Его опыт работы в Горьковском университете был для этих целей очень важным.

В Москву из Горького Николай Владимирович «перетянул» двух высококвалифицированных специалистов. Особой симпатией в коллективе пользовалась Валерия Евгеньевна Ярнатовская. Доктор филологических наук, профессор, она долгие годы возглавляла кафедру иностранных языков. Среди земляков Николая Владимировича оказался проректор

по научной работе Владимир Алексеевич Смирнов. Затем он перешёл на работу в Научно-исследовательский центр. При активной поддержке ЦК комсомола он собирал со всей страны специалистов высшей квалификации по общественным наукам и молодёжному движению. Из Ставрополя приехал доктор исторических наук, профессор Трайнин Александр Соломонович, из Свердловска – доктор экономических наук, профессор Моисеев Анатолий Васильевич, из Красноярска – доктор философских наук, профессор Лавриненко Владимир Николаевич, из Чебоксар – доктор экономических наук, профессор Якимов Виталий Николаевич, из Новочеркасска – доктор философских наук, профессор Мялкин

Алексей Васильевич, из Орла – доктор исторических наук, профессор Шилобод Михаил

Иссидорович, из Ростова-на-Дону – доктор филологических наук, профессор Хмелевская

Тамара Александровна и доктор философских наук, профессор Журавлёв Виталий Васильевич, из Москвы – доктор исторических наук, профессор Борисов Юрий Степанович, доктор юридических наук, профессор Таиров Таир Фаридович и доктор исторических наук, профессор Сироткин Владлен Георгиевич. Подготовка своих собственных докторов проходила позднее, т.к. в то время в Москве защищать докторскую диссертацию в возрасте

до 50 лет было не принято.

Важнейшим элементом стратегии становления и развития вуза Николай Владимирович считал создание диссертационных советов. Первый совет возник в 1971 г. Он рассматривал кандидатские диссертации по двум специальностям: истории партии и политической экономии. Первыми аспирантами стали Николай Захаров из Челябинска, Геннадий Матрюхин из Рязани, Николай Пилипенко из Киева, Евгений Катульский из Челябинска, Владимир Щербаков из Тольятти и другие. В дальнейшем многие выпускники факультетов комсомольской работы, истории и коммунистического воспитания, поработав в комсомоле, возвращались для продолжения учёбы в аспирантуре. В диссертационных советах ВКШ (МосГУ) защищались граждане 30 государств. Система диссертационных советов получила своё развитие. В 2010 г.,

например, в МосГУ работало семь диссертационных докторских советов по 17 специальностям. Сегодня в аспирантуре обучается около 500 аспирантов и докторантов. За прошедшие

30 лет со дня основания первого совета защитилось 1300 соискателей.

Наряду с кадрами Николай Владимирович активно занимался развитием материальной базы. Началось проектирование учебного корпуса на 1000 мест и двух корпусов современных общежитий. Общежития корпусов «Г» и «Д» каждый в девять этажей и по 640 мест были суперсовременные. Сегодня, спустя 40 лет, мало какой столичный вуз располагает такими студенческими комплексами. Их построили очень быстро и ввели в эксплуатацию

один в 1972 г., другой в 1974-м. Эти объекты строили подразделения Главмосстроя, они шли по категории жилые помещения, осуществлялся жёсткий контроль со стороны партийных и хозяйственных органов.

Учебный корпус №3 строили вне плана. Договорились с военными строителями о его возведении. Строили силами солдат из стройбата. Часто проводили планёрки с участием представителей УД ЦК, генералов строительных подразделений Министерства обороны.

Всегда присутствовал на подобных совещаниях Николай Владимирович. Но, помимо всего прочего, надо было добывать кирпич, железобетонные конструкции, цемент и другие строительные материалы. Тотальный дефицит требовал найти фонды и войти в лимиты.

Это было очень сложно, даже при осуществлении известного принципа «комсомол попросил – попробуй откажи». Учебный корпус строился почти 10 лет. За два года до окончания по инициативе Николая Владимировича рассмотрели проект технического оснащения учебных аудиторий. Решение этого вопроса поручили Юрию Николаевичу Афанасьеву,

проректору по учебной работе. Он объездил многие города страны в поисках необходимой аппаратуры и решения вопросов её приобретения. Была создана телевизионная студия, из которой в любую аудиторию на мониторы могли передавать учебные фильмы, документальные материалы. Можно было сделать запись собственных учебных материалов. Оборудованы три лекционных зала по 200 мест, спроектированных амфитеатром. В каждой учебной аудитории над классной доской смонтировали телевизионный приёмник максимально возможного размера. Открытие учебного корпуса состоялось осенью 1982 г.

Однако ещё один сюжет, возможно, отодвинул на несколько месяцев окончание строительства. Это было связано с позицией Николая Владимировича. Примерно за год до завершения работ на территорию ВКШ в ящиках привезли облицовочный камень. Он был серого цвета и соответствовал требованиям проекта. Когда Николай Владимирович увидел камень, то попросил его полить водой. После этой операции камень изменил цвет.

Из светло-серого, он стал тёмно-серым, очень мрачным. Николай Владимирович поставил вопрос о замене материала, убеждая представителей ЦК комсомола, что «мрачный» по цвету корпус не будет вдохновлять на успешную учёбу слушателей и работу преподавателей.

Это удалось сделать. Начались поиски нового облицовочного камня. Предложили розовый

туф из Армении. Он создавал совсем другое восприятие шестиэтажного огромного строения. В итоге корпус облицевали армянским материалом. Художественный вкус ректора способствовал современному решению творческой архитектурной задачи. Я надеюсь, что потомки испытывают благодарность за это решение. В Москве для других престижных вузов построили ещё два таких учебных здания, но облицевали их строго по проекту. Они

выглядят очень «серыми» и уступают нашему корпусу.

Николай Владимирович возглавлял приёмную комиссию и всегда обстоятельно проводил её заседания. Первичный конкурс составлял четыре-пять человек на одно место. Предварительно работала мандатная комиссия ЦК ВЛКСМ, которая определяла по анкетным данным и рекомендациям обкомов, крайкомов и ЦК союзных республик потенциальных абитуриентов. Значительная часть абитуриентов факультета истории и коммунистического воспитания рекомендовалась политическими управлениями Советской армии, Военно-Морского флота, Внутренних войск МВД. Прошедшим первичный отбор направлялся вызов на вступительные экзамены. Однако первым на вступительных экзаменах было собеседование. Его проводили деканы факультетов, преподаватели кафедры комсомольского строительства, представители ведомства. Основным вопросом на этом этапе отбора был опыт общественной работы, позиции молодых людей по актуальным вопросам современной жизни, личные качества. Если на собеседовании абитуриент нравился, то у него появлялся большой шанс оказаться зачисленным.

Самым трудным из вступительных экзаменов считался русский язык. Абитуриенты писали диктант, и важно было показать грамотность. На заседаниях приёмной комиссии Николай Владимирович предоставлял слово председателю предметной комиссии, заведующему кафедрой русского языка и литературы профессору Хмелевской Тамаре Александровне, которая докладывала итоги проверки диктанта по русскому языку. Случались такие

эпизоды. Докладчик называет фамилию, говорит: «В диктанте допущено 11 ошибок, предложение – утвердить оценку “неудовлетворительно”». В таких ситуациях очень часто просила слово Тамара Ивановна Карпова, декан факультета истории и коммунистического воспитания. Она говорила: «Николай Владимирович, да Вы знаете, этот парень служил в ВДВ, прыгал с парашютом внутри БТР, он награждён знаком ЦК ВЛКСМ “Воинская доблесть”,

никак нельзя ему ставить такую низкую оценку». Николай Владимирович обращался к профессору Хмелевской: «Тамара Александровна, а по типу какие это ошибки?» Следовал ответ: «Из допущенных ошибок пять орфографических и шесть пунктуационных». Ректор уточнял: «Значит, допущены ошибки двух типов, это так?» В ответ: «Да, это так». «Ну вот, –

говорит Николай Владимирович, – значит, ошибки двух типов, а вы говорите 11 ошибок.

Есть предложение утвердить оценку “удовлетворительно”». Комиссия соглашалась. Вдохновлённая Тамара Ивановна Карпова говорила: «Парень очень толковый, он наверстает».

В дальнейшей жизни, как правило, всё так и происходило.

В этом уникальном вузе имелась единственная в мире кафедра. Она называлась «кафедра военно-патриотического воспитания». В первые годы ею заведовал Герой Советского Союза, легендарный лётчик-испытатель Мосолов Георгий Константинович. По его инициативе на территорию ВКШ привезли самолёт МИГ-19, который когда-то он испытывал в воздухе. Этот боевой аппарат достаточно долго олицетворял героику времени. Николай Владимирович трепетно относился к кафедре, считал её роль важнейшей в подготовке кадров для комсомола. Спустя годы Г.К. Мосолов уехал на работу в Финляндию руководителем представительства Аэрофлота. На кафедру в роли заведующего пришёл Герой Советского Союза, кандидат военных наук, доцент Наржимский Владимир Александрович. Он был участником

Великой Отечественной войны, служил в морской авиации. Получил звание Героя, как он

сам говорил, по совокупности сбитых вражеских самолётов, которые пытались бомбить наши корабли. Он был по-военному сдержанным, но очень интересным человеком.

В 1975 г. создали военную кафедру. Её возглавил бывший заместитель командующего

ВДВ, генерал-лейтенант Лисов Иван Иванович.

Все слушатели стали проходить военную подготовку по специальности политическая работа в Воздушно-десантных войсках. Выезжали в Рязанское высшее училище ВДВ и там прыгали с парашютами. Иван Иванович стал любимцем слушателей. Его очень уважали в войсках и комсомольской школе. Он был одним из создателей ВДВ великой страны. Написал много интересных книг.

Среди уникальных учебных подразделений числились кафедра пионерской работы,

кафедра комсомольского строительства. На кафедре пионерской работы собрали специалистов очень высокой квалификации, которые имели большой опыт работы с детьми, романтики по взглядам на жизнь. Возглавлял её Лебединский Владимир Васильевич, бывший заместитель председателя Всесоюзной пионерской организации. В составе кафедры работали Ходоровская Зоя Александровна, Камалдинова Элеонора Александровна, Ганичева Светлана

Фёдоровна, Николаев Валентин Иванович, Иващенко Александр Васильевич и другие. На

кафедру комсомольского строительства собирали команду бывших комсомольских работников, многие из которых прошли обучение в аспирантуре Академии общественных наук.

В том числе Ручкин Борис Александрович, Королёв Анатолий Акимович, Усманов Борис

Фаттыхович. На этой кафедре работал Бурцев Игорь Дмитриевич, которого знала вся страна

как охотника за снежным человеком. Он уже тогда ездил в экспедиции в поисках йети, показывал нам на лекциях гипсовые отпечатки следов примерно 60-го размера.В ВКШ при ЦК ВЛКСМ работало много участников Великой Отечественной войны.

Их насчитывалось в разные годы до 150–200 человек. В том числе три генерала: генераллейтенант Лисов Иван Иванович, генерал-майор Жало Александр Моисеевич и генерал майор Гаврильчик.

Самым важным праздником на территории ВКШ при ЦК ВЛКСМ считался День

Победы. Он был и самым любимым для Николая Владимировича Трущенко. В этот день

проходил праздничный парад, спортивные соревнования, концерты. Часто приглашали

десантников, которые показывали «чудеса» рукопашного боя, военного искусства. Обязательным атрибутом праздника была «землянка» и победные «100 грамм». Построение парада проходило у первого корпуса. Во главе колонны несли знамя ВКШ при ЦК ВЛКСМ. Затем шёл ректор. За ним – три генерала и Герой Советского Союза. Далее все участники Великой Отечественной войны, работавшие в комсомольском вузе, преподаватели, сотрудники и

студенты. Играл военный духовой оркестр. Колонна двигалась от первого корпуса по Главной аллее к стадиону. Там приветственную речь участникам войны говорил Николай Владимирович, выступал кто-то из ветеранов, а также слушатели. По окончании митинга начинались спортивные соревнования, а ветераны уходили в «землянку» на программу «Бойцы вспоминают минувшие дни». По таким и другим важным поводам Николай Владимирович

любил поднять «чарку». Состояние его сердечно-сосудистой системы не способствовало

этой традиции, но он от неё не отказывался. Иногда говорил: «Ну вот, опять Екатерина Ивановна будет меня ругать за отношение к собственному здоровью». Когда в 1985 г. наступили времена «сухого закона», всё равно традиции продолжались. В «греческом зале» столовой, где обедали представители ректората, заведующие кафедрами, использовались меры определённой «маскировки». Коньяк наливали в кофейник и разливали в кофейные чашки. Но

«чарки» по важным поводам всё равно поднимали.

Однажды на празднике Победы Николай Владимирович обратил внимание на планку боевого ордена, которая появилась на груди одного из сотрудников. Он знал, за какие военные операции мог быть награждён боец. На следующий день попросил отдел кадров проверить список наград этого человека. Оказалось, что данной награды сотрудник не имел, но планку ордена на грудь повесил. Этого оказалось достаточно, чтобы сотрудника

уволили. Тема войны для Николая Владимировича была бескомпромиссной.

В мае 1975 г. на секретариате ЦК ВЛКСМ меня утверждали в должности секретаря комитета комсомола ВКШ. На этом заседании присутствовал Николай Владимирович. После того как Владимир Титович Иванов представил анкетные данные, Евгений Михайлович Тяжельников спросил: «У кого есть вопросы?» Члены секретариата молчали, тогда он, обращаясь ко мне, сказал: «Ты окончил институт культуры и занимаешься художественной самодеятельностью. Это хорошо. Надо, чтобы слушатели выступили с концертом в этом зале, пусть работники ЦК ВЛКСМ послушают, какие таланты есть в комсомольской школе». Меня утвердили, и через некоторое время я упустил из вида это

пожелание. Прошло несколько дней, идёт заседание ректората. Николай Владимирович

меня спрашивает: «Саша, как ты собираешься выполнять поручение первого секретаря

ЦК?» Я не сразу понял, о чём идёт речь. Ректор продолжил: «Ты имей в виду, что Евгений

Михайлович своих поручений не забывает. Он к нему обязательно вернётся». Я сказал, что таланты у нас есть, но нет звукоусилительной аппаратуры. Было дано поручение про

ректору по административно-хозяйственной части Кожевникову Евгению Фёдоровичу

проконсультироваться с Управлением делами ЦК по поводу приобретения аппаратуры

для комсомольской школы. На следующем заседании ректората проректор доложил, что

в ближайшее время купить аппаратуру не получится, всё расписано по ударным комсомольским стройкам и Домам молодёжи, лимитов нет. Меня спросили, кто выпускает необходимую звукоусилительную аппаратуру. Я сказал, что фирма BEAG (Венгрия). Проректор по международным связям Юстеньянц Ким Алексеевич сказал, что через две недели

состоится визит в ВКШ при ЦК ВЛКСМ посла Венгрии в СССР. Дальнейшее было всем понятно. На встрече с послом было сказано, что в Советском Союзе очень высоко ценят качество венгерской аппаратуры BEAG, но ВКШ не может её приобрести. Посол пообещал

помочь. Через два месяца из Венгрии пришёл груз. Это была долгожданная аппаратура.

Теперь видимой причины отказываться от выступления в ЦК ВЛКСМ не было. На повестке

дня стояла задача создавать ансамбль и готовить репертуар.

Спустя некоторое время состоялось наше знакомство с композитором Георгием

Мовсесяном. Он проживал по соседству с ВКШ при ЦК ВЛКСМ, на улице Снайперской.

Как-то зашёл в комитет комсомола, представился и спросил: есть ли у нас вокально-инструментальный ансамбль. Узнав, что «есть» – предложил свою новую работу «Мне доверена песня» на слова поэта Льва Ошанина. Ансамбль под руководством слушателя Геннадия Урмаева разучил эту песню, и она стала визитной карточкой студенческого ансамбля.

С Георгием Мовсесяном мы поддерживали добрые отношения. Он последующие 35 лет достаточно часто бывал в нашем вузе. В те времена у него имелись некоторые проблемы статусного характера. Тогда творческому деятелю необходимо было стать членом Союза композиторов и, в этом случае, можно было находиться в роли «свободного художника». Но в Союз композиторов вступить молодому композитору не так просто. Надо писать произведения крупной формы: симфонии, кантаты, оратории и т.д. Георгий вышел из положения неожиданным образом. Он написал музыку к нескольким кинофильмам, что стало основанием вступить в Союз кинематографистов. Так он получил возможность

не работать в ансамбле и заниматься композиторством и концертной деятельностью.

Человеком он был приятным и очень общительным. Достаточно быстро стал «своим» в ЦК ВЛКСМ, часто ездил с концертами по ударным комсомольским стройкам, был участником фестивалей молодёжи и студентов. Для фестиваля на Кубе написал специальную песню «Куба далеко – Куба рядом» с зажигательной ритмикой в стиле румба. Многократно выступал в нашем вузе. В 1983 г. ему присвоили звание лауреата премии Ленинского

комсомола.

Весной 1976 г. стало ясно, что мы готовы к выступлению в ЦК комсомола. В репертуаре имелись песни «Наш адрес – Советский Союз», «Мне доверена песня», «БАМ» и другие.

Согласовали вопрос о концерте, его запланировали накануне дня рождения комсомола в

октябре 1976 г. Наступило время концерта. Собрался аппарат ЦК ВЛКСМ. В том числе большой интерес проявили выпускники ВКШ, которые работали в ЦК ВЛКСМ. Приехал Николай Владимирович Трущенко вместе с секретарём парткома Виктором Пантелеевичем Мошнягой. Они сели на последний ряд, у стены, и наблюдали за тем, что делается на сцене и в зале. Осталась фотография, на которой они смотрят на происходящее с удовлетворением. Концерт прошёл хорошо. На бис вызывали Люду Остапенко с молдавской народной песней «Ионел» и Валентина Прудкого с романсом «Гори, гори, моя звезда». Люда была из Приднестровья и пела очень зажигательно на молдавском и русском языках. Валентин имел в своём происхождении цыганские корни. Он исполнял романс проникновенно и его голос западал в душу и вызвал овации. Таким образом, реализовали «подсказку» Николая Владимировича по поводу поручения первого секретаря ЦК ВЛКСМ.

Свои профессорские 56 дней отпуска в году Николай Владимирович делил на две части. Он отдыхал в сентябре и в январе по 28 дней. В сентябре был день рождения ректора, но

поздравить его лично возможности по этой причине не было. Он, как правило, заказывал путёвки на двоих с Екатериной Ивановной в один из санаториев Сочи. Однажды во время ректората Николаю Владимировичу по телефону позвонил Управляющий делами ЦК и сказал, что не получается с путёвкой в заказанный санаторий. Ректор очень расстроился и сказал: «У ЦК один-единственный вуз, и Вы не можете решить его ректору вопрос лечения, чтобы

успешно работать. Хорошо, я попрошу первого секретаря, чтобы он помог мне эту проблему

решить». У собеседника на другом конце провода после таких слов не оставалось альтернативы для положительного решения поставленного вопроса. Ректор мог быть строгим по отношению к работникам комсомольского вуза и к сотрудникам ЦК комсомола.

На время отпуска Николая Владимировича «на хозяйстве» обычно оставался проректор по учебной работе Юрий Николаевич Афанасьев. Он был более демократичным в отношении со студентами и сотрудниками. С ним было легче обсуждать некоторые вопросы комитета комсомола. И мы часто это использовали для сферы общественной работы.

Николай Владимирович слыл ректором требовательным и строгим. Важными составляющими его авторитета в коллективе было героическое прошлое, вклад в Победу над фашизмом. Большой авторитет учёного, доктора наук, профессора, заслуженного деятеля науки. Он был очень мудрым человеком. Меня сейчас удивляет, с каким пониманием он относился к некоторым событиям и встречам, которые проходили в стенах комсомольского вуза. Нашими гостями часто становились деятели культуры и искусства, которые находились на грани диссидентства. Это Юрий Любимов, Владимир Высоцкий, Андрей Вознесенский, Евгений Евтушенко, Нодар Думбадзе и многие другие. В клубе любителей кино ВКШ каждую неделю смотрели «запрещённые» фильмы типа «Механический апельсин» Стенли Кубрика, в оригинале, с синхронным переводом. Нам читали лекции учёные, которые признавались в том, что Советский Союз имеет технологическое отставание от США длиною в 40 лет. Занятия по литературе настолько всех увлекали своей актуальностью, что в художественных произведениях мы находили и обсуждали многие пороки существующего строя.

Ректор это всё знал, но не запрещал.

Николай Владимирович всегда выступал на конференциях, собраниях и совещаниях ярко, эмоционально, находил интересные аргументы и приводил убедительные свидетельства и факты. Он говорил, чуть наклонившись вперёд, за трибуной двигался, использовал жесты, изменял тон голоса. Слушать его было всегда интересно и поучительно. В обстановке менее официальной часто использовал поговорки, народные обороты. Например, когда хотел подчеркнуть, что человек не выполнил какие-либо обязательства или планы, то дополнял свою речь такой фразой: «Петух в ночи прокукарекал, а дальше хоть не рассветай». В другом случае, когда был не удовлетворён тем, как соискатель выполняет график научной работы, говорил: «Ну что тут скажешь, диссертация-то ещё в чернильнице». Николай Владимирович имел ещё один талант, о котором мало кто знал. Он занимался живописью, маслом писал картины. В основном сюжеты посвящал природе. Дома у него размещалась целая галерея из его собственных работ.

У Николая Владимировича был статус не только ректора, который относился к номенклатуре ЦК КПСС, но и общественного деятеля. Он несколько раз избирался депутатом Московского городского Совета народных депутатов. Работал в комиссии по образованию.

С учётом этих двух обстоятельств Перовскому райкому партии и райисполкому управлять

территориально ректором Н.В. Трущенко было трудно. Однако по особо важным делам в здание на Зелёном проспекте, 20 вызывали сразу секретаря парткома и руководителя организации. Николай Владимирович часто говорил, что на работу в районе деньги тратить мы не можем. Это деньги комсомольские, это взносы комсомольцев. Такие вопросы возникали достаточно часто. Велась шефская работа, и она требовала определённых затрат. Но решались такие вопросы без денег, с помощью энтузиазма.

Несколько лет Николай Владимирович работал над книгой «Косарев», которая издана в серии «Жизнь замечательных людей» издательством «Молодая гвардия». Книга получилась очень большой по объёму, интересной по содержанию. Это был миг Славы для учёного Трущенко. Мы все в коллективе очень гордились этим событием. Я узнал ещё и

конфиденциальную информацию, связанную с выходом книги. Гонорар автора, как говорили, составлял 20 тысяч рублей. В то время на эти деньги можно было купить три машины марки «Жигули» либо две автомашины «Волга». Но планов покупать машины у Николая Владимировича не имелось. За ним была закреплена машина «Волга» из гаража ЦК комсомола с номером серии «МОС». Такие машины никто из ГАИ никогда не останавливал. С ним в две смены работали два водителя. Они были очень профессиональными и опытными.

В коллективе знали Екатерину Ивановну – супругу Николая Владимировича. Она была очень красивой, обаятельной женщиной, но со строгими правилами. Ранее работала в Горьковском обкоме партии и имела опыт руководящей деятельности. Екатерина Ивановна иногда приезжала в ВКШ и встречалась с директором столовой Анастасией Тихоновной Ивановой. Вероятнее всего, на таких встречах определяли перечень продуктов для семьи ректора. Тогда в магазинах купить многие продукты в свободной продаже было невозможно. Наша столовая была прикреплена к одной из продовольственных баз города и имела лимиты на все дефицитные позиции. Дефицитом считались все продукты, кроме хлеба, макарон и молока. Директор столовой с большим уважением относилась к Николаю Владимировичу и, конечно, старалась помочь семье. На территории комсомольской школы стоял магазин «Диета», в котором один раз в неделю всем преподавателям и сотрудникам выдавали продуктовые наборы по талонам. Этим магазином семья ректора пользовалась крайне редко. Водитель ректора Вагиф Ильясов имел знакомого заведующего магазином

«Мужская одежда». Он использовал эти связи для того, чтобы помочь подобрать хороший костюм, сорочку или пальто для Николая Владимировича. Так жил ректор единственного в мире комсомольского вуза.

На лето Николай Владимирович с Екатериной Ивановной поселялись на даче ЦК комсомола в Быкове. Тогда они переезжали со своей квартиры на Ленинском проспекте в районе площади Гагарина в ближнее Подмосковье. Часто брали к себе внуков. Дачная жизнь продолжалась с мая по сентябрь. Причём расстояние до места работы сокращалось.

Дачный посёлок находился в восточном секторе, недалеко от комсомольской школы. Николай Владимирович многие годы не пользовался московским метро. Однажды, по причине поломки машины и необходимости срочно приехать на работу, он воспользовался

подземкой. Эта незапланированная поездка стала поводом для рассказа о том, что он добирался на работу необычным способом.

В феврале 1986 г. Николая Владимировича перевели в Академию общественных наук

при ЦК КПСС. Он стал работать профессором кафедры истории КПСС. В этот период мне

предложили пройти стажировку с целью повышения квалификации на этой кафедре. Один

семестр я был прикреплён к ней и наблюдал жизнь кафедры изнутри. В то время её возглавлял Николай Николаевич Маслов. Очень известный историк. В условиях начавшейся перестройки публиковал интересные статьи, созданные на архивных источниках, к которым

ранее не было доступа. Кафедра состояла из многих известных людей, которые пришли из ЦК партии, из МГУ им. М.В.Ломоносова. В этих условиях Николай Владимирович оставался одним из самых востребованных, высококвалифицированных специалистов. У него были аспиранты, он читал лекции на потоке тех, кто проходил переподготовку из партийных и государственных органов страны.

Известно, что последние годы жизни Николая Владимировича проходили в трудные 90-е. Морально тяжело было наблюдать распад страны, которую защищал с оружием в руках. Пенсии не хватало на лечение и жизнь. Всё, что происходило в политике, не внушало позитивных ожиданий. Преподаватели и сотрудники Института молодёжи, в который преобразовали Высшую комсомольскую школу, навещали его и старались поддержать. Последние годы жизни по инициативе ректора Института молодёжи И.М. Ильинского Николая Владимировича зачислили на кафедру истории в качестве профессора-консультанта и тем самым предоставили материальную поддержку. В дальнейшем она оказывалась Екатерине Ивановне. Однако время не лечило. В какой-то миг сердце остановилось. Оно перестало

биться не только из-за состояния здоровья, но и по причине моральных терзаний, которые не удалось пережить этому сильному человеку. Он был ярким представителем своего поколения, на судьбы которого пришлись многие перипетии ХХ века.

Во втором учебном корпусе Московского гуманитарного университета на четвёртом этаже расположен лекционный зал на 250 мест, в котором Николай Владимирович читал лекции в период с 1969 по 1985 г. Ещё при его жизни эта аудитория стала именной и получила название «Аудитория имени Николая Владимировича Трущенко». На стене третьего корпуса у входа размещена мемориальная доска, на которой высечен следующий текст: «В этом здании работал первый ректор Высшей комсомольской школы при ЦК ВЛКСМ, доктор исторических наук, профессор, лауреат премии Ленинского комсомола Николай Владимирович Трущенко с 1968 по 1985 г.». Почти два десятилетия студентам университета за успехи в учёбе и активную общественную работу присваивают звание «Надежда Университета» и назначают стипендию имени первого ректора комсомольского вуза, участника Великой Отечественной войны, доктора исторических наук, профессора, заслуженного деятеля науки Российской Федерации, лауреата премии Ленинского комсомола в области образования и науки Николая Владимировича Трущенко. Память о нём живёт в новых поколениях студентов ХХI века.