Николай Владимирович Трущенко… С этим человеком связаны судьбы тысяч выпускников Высшей комсомольской школы при ЦК ВЛКСМ, десятков, если не сотен, пре-подавателей, учёных, сотрудников, служивших делу подготовки кадров для идейно-воспитательной работы с молодежью и детьми.

Отмечающий в этом году своё 95-летие, орденоносный комсомол направлял молодых людей на учёбу в ВКШ, вверял их ректору и педагогическому коллективу Школы. А затем «огранённых» в этой кузнице кадров принимал в свои ряды на ударных комсомольских стройках Сибири, Крайнего Севера и Дальнего Востока, в Нечерноземье, Вооружённых силах СССР… Мне, как и моим сокурсникам, посчастливилось быть у истоков этой хорошо продуманной и эффективно работавшей системы. Написав «хорошо продуманной», я хочу отдать дань уважения людям, у которых зародилась эта грандиозная и амбициозная идея создания высшего учебного заведения для подготовки профессиональных комсомольских работников: Евгению Михайловичу Тяжельникову, Борису Николаевичу Пастухову, Игорю Михайловичу Ильинскому… Когда читаешь перечёрканные вдоль и поперёк черновики, физически чувствуешь напряжённый поиск единственно верной иерархии мыслей, которые потом становились программными документами ЦК ВЛКСМ по вопросам подготовки, переподготовки и повышения квалификации комсомольских кадров. Николай Владимирович Трущенко также был инициатором таких документов, организовывал работу коллектива ВКШ по их воплощению в жизнь.

Возвращаюсь в ноябрь 1969 г., когда слушатели первого набора собрались у входа в актовый зал второго учебного корпуса и когда ректор ВКШ при ЦК ВЛКСМ Н.В. Трущенко в присутствии работников аппарата ЦК комсомола перерезал символическую ленточку на входе, раздались аплодисменты, и нетерпеливо-радостные молодые люди заполнили зал.

Началась первая лекция доктора исторических наук, профессора Н.В. Трущенко об истории славного пути Ленинского комсомола. Абсолютное большинство из нас, слушателей первого набора, по образному выражению Е.М. Тяжельникова, «набора от станка и плуга», впервые «живьём» видели и слушали доктора наук. И это само по себе было событием в нашей жизни, врезавшимся в память сердца, когда чувства личной сопричастности к большому и важному делу переполняли нас.

Разглядывая фотографии того времени, видишь, как незримыми нитями ВКШ «стяну-ла» в некое «вэкашовское братство» посланцев всех союзных республик, краёв и областей.Вот Толя Буймистер — мастер швейной фабрики из Черновцов; будто сошедший с панорам-ных полотен произведений М.А. Шолохова — донской казак из станицы Вёшенской Толя Суковатов; всегда жизнерадостная пара Коли и Любы Веретенниковых; Айкуш Галстян — красавица из горной Армении; большой и добрый грузин — Саша Бибилашвили; наши за-мечательные прибалты — Регина Кацевичюте, Юля Рууд, Валя Кмеляускайте и, конечно, красавец Тейванс Виталий; а это представитель Нагорного Карабаха — Виталий Джангирян; отличный волейболист белорус Вася Руденок; казашка в национальном костюме — Сауле Дуйсембиева; хрупкая, как тростинка, таджичка — Оля Кулиева; тамбовский мужик, рассудительный и обстоятельный — Валера Шапкин; моряки, умницы — Славка Смирнов, Володя Истомин; уральский самородок Лёша Чемоданов; Галя Тонкурова с Горного Алтая; неуны-вающий земляк ректора, нижегородец Володя Лазарев… У каждого из нас сложилась своя судьба, но определяющей линией в ней, несомненно, была учёба в ВКШ, ставшая для нас коллективным учителем, воспитателем, наставником.

Николай Владимирович при активном участии ЦК ВЛКСМ создал блестящую команду преподавателей, организаторов учебного процесса, сотрудников ВКШ. До сих пор в душе живут воспоминания об «интеллектуальном пиршестве», которое устраивали для нас (и вместе с нами) академик А.Д. Сахаров, профессора А.С. Трайнин, В.А. Сулемов, А.Н. Кра-син, А.В. Моисеев, 3.А. Ходоровская, А.П. Зиновьев.

А разве можно забыть лекции по истории религии М.В. Трояновского, по истории средних веков И.В. Володарского, по новой и новейшей истории В.В. Согрина, С.А. Моро-зова, И.Н. Ковалёвой, по партийному строительству — А.Л.Кузьминой, по теории и практике комсомольской работы Б.Ф. Усманова, по конкретной экономике К.Ц. Петросяна, а по методике преподавания — Аллы Михайловны, занятия на кафедрах иностранных язы-ков, физической культуры и спорта? А разве можно забыть «прививки любви» к русской и всемирной литературе, которую блестяще преподавал В.В. Агеносов… Этот список можно продолжать и продолжать, но в нём особняком всегда будет наш ангел-хранитель — декан Иван Сергеевич Хорин, сочетавший генетическую мудрость с глубокими знаниями, требовательное спокойствие с искренней любовью к нам, очень разным, беспокойным…

Конечно, до нас, слушателей, докатывались волны конфликтов, которые обсуждались на совместных с преподавателями партийных собраниях. Николай Владимирович был нетерпим к неконструктивной, огульной критике, точнее, критиканству. Коллектив ВКШ формировался как отборный, но, как показывала жизнь, никто не застрахован от ошибок, в том числе кадровых.

Николай Владимирович рано приезжал на работу и любил делать обход территории, учебных корпусов, общежитий. И если видел беспорядок, то устраивал «нагоняй», но всегда за дело. Перепадало и нам, жившим в общежитии, где он появлялся в самый неподходящий момент, аккуратно стучась в дверь, и на вопрос: «Кто там?» отвечал: «Коля!» Распахивалась дверь и возникала немая сцена, которая заканчивалась разным финалом… или грозным приказом, или мирной профилактической беседой. Но и то, и другое слушатели запоминали надолго.

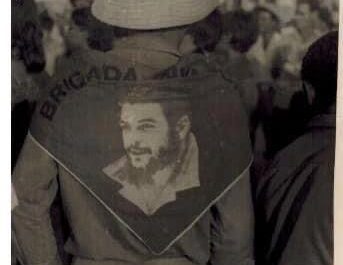

Наш вуз был интернациональным на деле: в нём учились слушатели более 100 национальностей Советского Союза и представители молодёжных организаций всех континен-тов. Разные языки, разные культуры, различный менталитет переплавлялись в некий сплав,создавая из разного единое. Особую роль в интернационализации жизни школы играл наш замечательный корпус переводчиков, развитию которого Николай Владимирович уделял постоянное внимание. Мы это чувствовали на встречах с кураторскими группами сотруд-ничества, в подготовке которых всегда принимали участие переводчики.

Удивительными по силе воспитательного воздействия были праздники в честь Дня

Победы, Октябрьской революции, дня рождения комсомола.

Перед глазами и сейчас стоит парад Победы, который традиционно проходил на стадионе, а заканчивался в «землянке», где ветераны войны и труда могли позволить себе вместе с ректором — участником войны выпить фронтовые 100 граммов. Мы, слушатели, с восхищением и гордостью смотрели на наших преподавателей, сотрудников ВКШ с «иконостасами» орденов и медалей. В начале семидесятых это ещё были очень крепкие духом и телом люди с психологией победителей. И временами казалось, что над стадионом, во время парада, незримо витает дух школы снайперов, размещавшейся на территории ВКШ, откуда родилось название улицы Алии Молдагуловой. Николай Владимирович — высокий, стройный, подтянутый, с военной выправкой, много внимания уделял физической культуре и спорту. Душой спортивных соревнований на протяжении долгих лет был замечательный человек, заведующий кафедрой Леонид Езатович Аргун. У меня до сих пор хранится медаль чемпиона ВКШ по лыжам как реликвия особой ценности.

Наряду с развитием учебно-воспитательного процесса Николай Владимирович все-мерно способствовал становлению науки о комсомоле и молодёжи. Была создана на базе помещения детского сада социологическая лаборатория, руководителем которой был В.И. Мухачёв. Одним из первых исследований социологов ВКШ стало изучение особен-ностей деятельности комсомольско-молодёжных коллективов, осваивавших нефтяные и газовые залежи Тюменской области.

Незабываема поездка «в поле» за Полярный круг: в Салехард, Лабытнанги, Надым, Тынду «социологического десанта», возглавлял который сегодня всемирно известный специалист по поиску «снежного человека» Игорь Дмитриевич Бурцев, а участниками были Леванов Евгений Егорович, Шапкин Валера, Тейванс Виталий, Буймистер Толя и я. С этой поездки началась моя научная работа, и я безмерно благодарен моим учителям, которых пригласил в Школу Н.В. Трущенко: В.А. Смирнову, В.И. Мухачёву, Е.Д. Катульскому, В.Е. Леванову, В.С. Боровику, И.Н. Рынде, Ю.С. Лошкарёву, А.И. Ефимовой, В.А. Новосельцевой, Э.П. Мариненко.

Развитие ВКШ требовало развития материально-технической базы вуза: началось строительство общежитий, 3-го учебного корпуса и спорткомплекса. Мы могли не раз на-блюдать, как Николай Владимирович с «товарищами» ходил по стройплощадкам, видели его напряжённо-усталое, непоколебимо-настойчивое выражение не только лица, но и всей фигуры.

Мои зарисовки могут кому-то показаться наивными, но я описываю восприятие ректора слушателем первого набора на факультет истории и коммунистического воспитания.

В моей судьбе Николай Владимирович сыграл огромную созидательную роль содержательно-профессиональную и нравственную: по окончании с отличием ВКШ меня распределили в социологическую лабораторию, где я проработал более шести лет. В 1979 г. меня назначили заместителем декана факультета истории и коммунистического воспитания, где более года проходил интересную, увлекательную, насыщенную событиями школу Тамары Ивановны Карповой, человека, с которым связана судьба нескольких поколений выпускников ВКШ. Но самое удивительное, о каждой из этих судеб Тамара Ивановна могла подробно рассказать, если не всё, то почти всё. Николай Владимирович, на мой взгляд, очень высоко ценил работу и человеческие качества Тамары Ивановны. Хотя нам, деканату, иногда «доставалось» от ректора за пропуски занятий слушателями, за срыв занятий (что было крайне редко). Работая в деканате, мне по роду службы приходилось сталкиваться с Ю.Н. Афанасьевым. Он производил впечатление человека новаторски мыслящего, приверженного модернизации содержания и организации учебного процесса, но якобы постоянно сдерживаемого в своих поисках рек-тором. Тогда так могло казаться многим. Лишь по прошествии лет я понимаю, насколько прав был «консерватор» Н.В. Трущенко, ибо высшая школа не может успешно развиваться, не будучи консервативной. (Нарушение этого парадокса мы все наблюдаем и ощущаем в последние 20 лет, когда школа, в том числе, высшая, находится в постоянном реформировании это, на мой взгляд, один из главных источников нестабильности общества).

Николай Владимирович очень осторожно относился к изменениям в учебном плане.

Порой он был резок в отношении заведующих кафедрами, деканов, если видел нарушения в учебном плане, графике учебного процесса, учебных программах, расписании, организации практик, ибо как умный и мудрый человек, он понимал, что разрушение, «растаскивание» цельного учебного процесса начинается с этих мелочей нарушений. Он это знал и чувствовал изнутри, так как сам был действующим профессором читал лекции и вёл семинарские занятия, руководил диссертационными исследованиями аспирантов. Это исключительно важный аспект жизнеспособности вуза, когда ректор лично участвует в учебном процессе. Николай Владимирович очень много и плодотворно работал сам и требовал этого от других в этом, по-видимому, и было его кредо как руководителя.

После одного из заседаний парткома по учебному процессу, в подготовке которого я принимал участие, меня перевели на работу заместителем секретаря парткома. За все три года работы в парткоме я ни разу не ощутил на себе «командно-административного стиля» нашего ректора: он всегда был корректен, конструктивен, внимателен при решении задач парторганизации вуза (за исключением, быть может, одного факта, когда партком занял помещение кафедры истории КПСС, которую по совместительству возглавлял ректор).

По мере развития учебной деятельности ВКШ, где было уже шесть факультетов: факультет истории и коммунистического воспитания, факультет комсомольской работы, факультет журналистики, два факультета зарубежных слушателей, факультет переподготовки комсомольских кадров, и аспирантура по нескольким научным специальностям, — стала очевидной необходимость укрепления учебной части ВКШ («штаба учебно-научной дея-тельности вуза») и преобразования её в учебный отдел. Эту непростую работу руководство ВКШ по согласованию с ЦК ВЛКСМ поручило мне, моими заместителями были прекрасные профессионалы Боброва Ольга Владимировна и Лаврененко Иван Михайлович. В учебном отделе я проработал пять лет, с 1983 по 1988 г. Сложнейший период в истории ВКШ и в жизни Николая Владимировича. Ветер перемен, поднятый перестройкой, нарушил естественную, сложившуюся «розу ветров». Под напором «плюрализма» рушились фундаментальные основания, на которых строилась советская высшая школа. Я помню августовское совещание 1986-го, когда Николай Владимирович в своём традиционном, неизменно актуальном, содержательном докладе обратился к президиуму, где были представители ЦК КПСС, ЦК ВЛКСМ с просьбой дать ему шанс перестроить работу ВКШ в соответствии с требованиями времени. Этот шанс ему не дали. Я думаю, вынужденный уход из ВКШ самый трагический период в жизни этого человека борца и созидателя по своей сути…

Когда Николай Владимирович уже не работал, тяжело болел, мы с Тамарой Ивановной Карповой несколько раз приезжали к нему домой (пытаясь оказать незатейливую помощь). Он всегда радушно нас встречал, показывал свои картины, подробно расспрашивал о своём детище ВКШ, её выпускниках. Душою он жил заботами вуза, воспоминаниями о работе в нём, а затем выплёскивал свои мысли и чувства на живописные полотна, которые нам представлялись светлыми, лучистыми, радостными, очень естественными, вышедши-ми из самой жизни и созидающими жизнь.

Таким я вижу нашего первого ректора, первого комсомольского вуза, глазами посе-девшего выпускника первого набора в ВКШ при ЦК ВЛКСМ, в становлении и развитии которой Николай Владимирович сыграл выдающуюся, неповторимую роль.